富国强兵的成语典故

富国强兵是中国古代政治思想中的重要理念,强调通过发展经济、增强军事实力来巩固国家根基。这一思想在历史上衍生出许多成语典故,其中最具代表性的是“富国强兵”本身以及相关的“强兵富国”“国富兵强”等。以下介绍几个典型成语及其背后的历史故事。

一、富国强兵

成语“富国强兵”源自战国时期,以商鞅变法最为著名。商鞅在秦国推行一系列改革,包括废井田、开阡陌、奖励耕战等政策,旨在提升农业生产和军事力量。通过这些措施,秦国逐渐由弱转强,最终统一六国。这一成语强调经济与军事并重,成为后世治国方略的典范。

二、强兵富国

“强兵富国”与“富国强兵”含义相近,但更突出军事优先。例如,在《孙子兵法》中,孙武强调“兵者,国之大事”,认为强大的军队是保障国家繁荣的基础。历史上,汉武帝推行盐铁专卖、扩张疆土,便是这一思想的体现。他通过军事征服与经济控制,使汉朝达到鼎盛,后世常用此成语形容先强军再富国的策略。

三、国富兵强

“国富兵强”多用于形容国家同时具备经济实力和军事实力。例如,唐太宗时期,推行均田制、轻徭薄赋,促进农业发展;同时整顿府兵制,增强边防。这使得唐朝在贞观之治下国库充盈、军队精锐,成语“国富兵强”便源于此类盛世描述。

四、其他相关成语

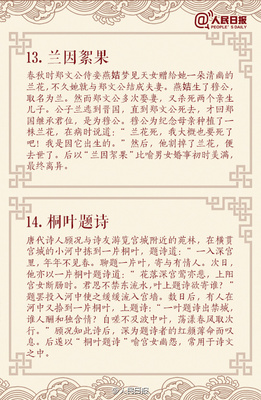

1. 厉兵秣马:出自《左传》,指磨利兵器、喂饱战马,做好战争准备。春秋时期,晋国与楚国争霸,晋文公曾“厉兵秣马”以应对潜在威胁,体现强兵思想。

2. 足食足兵:语出《论语》,孔子强调“足食足兵,民信之矣”,认为粮食充足、军队强大是国家稳定的关键。这一思想影响了后世许多王朝的治国实践。

这些成语典故不仅反映了古人对国家治理的智慧,也成为中华文化中重要的精神遗产。它们提醒我们,国家的长治久安离不开经济与军事的协调发展。

如若转载,请注明出处:http://www.cna3.com/product/562.html

更新时间:2025-10-19 11:59:55